Fujisawa SSTとは

まちびらきから10年。

100年続くまちの基礎となる仕組みや機能が整いました。

Fujisawa SSTが、くらし起点で実稼働するスマートタウンとして進化できた理由は2つあります。

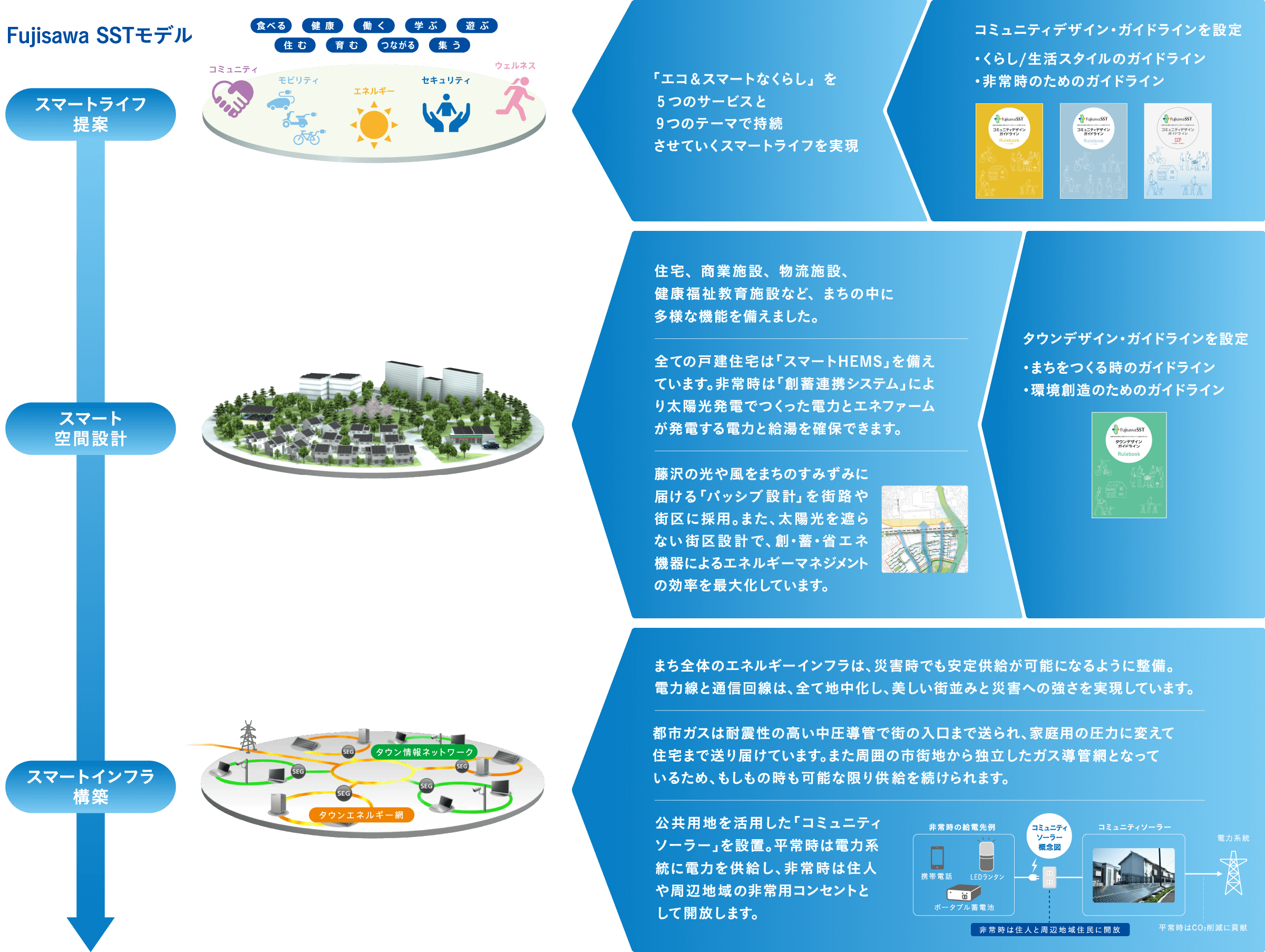

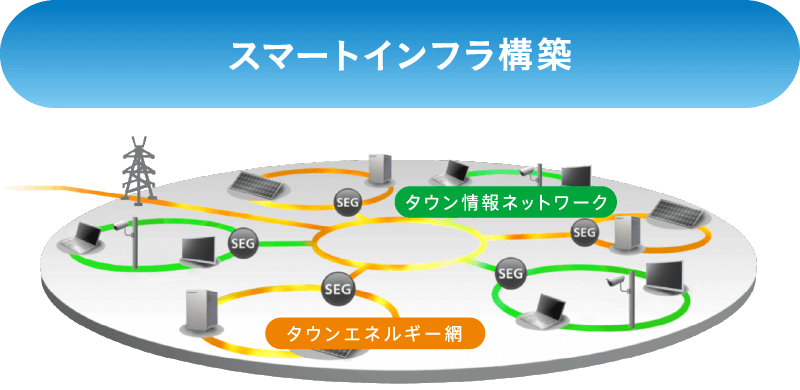

- Fujisawa SSTモデルと呼んでいるまちづくりの発想とプロセスです。Fujisawa SSTでは、最初に未来のくらしを考えてスマートライフを提案。

次にそれらに最適な家や施設などの街全体をスマート空間として設計し、最後に未来のくらしを支えるスマートインフラを最適構築しました。 - まちづくりの道しるべとなる数値目標と、それを実現するためのガイドラインを設定。

ガイドラインに沿ってスマートサービスを構築することで、全ての人がエコでスマートなくらしを実行できます。

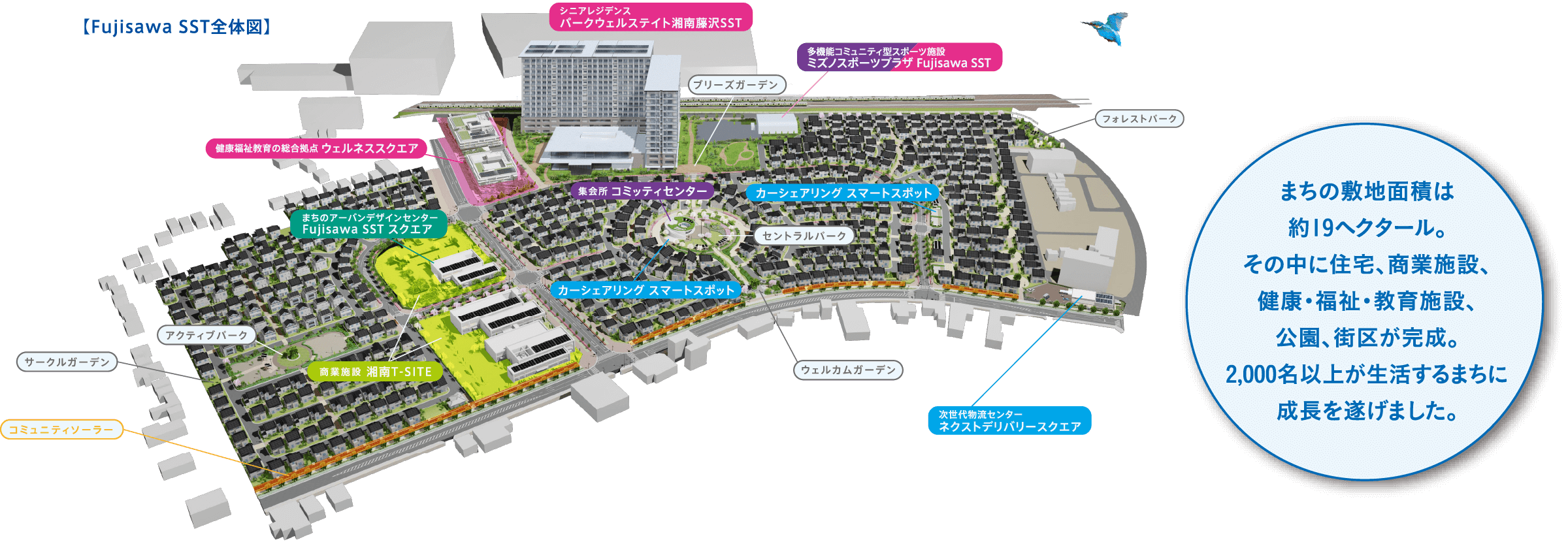

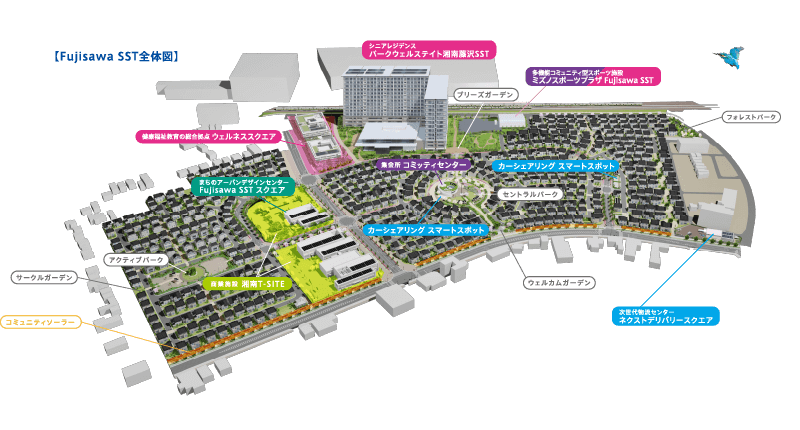

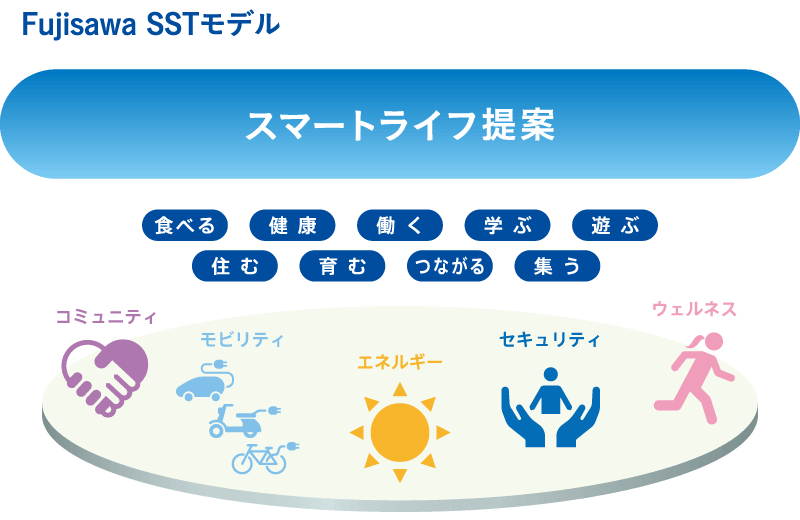

まちの敷地面積は約19ヘクタール。その中に住宅、商業施設、健康・福祉・教育施設、公園、街区が完成。2,000名以上が生活するまちに成長を遂げました。

コミュニティデザイン・ガイドラインを設定

- くらし/生活スタイルのガイドライン

- 非常時のためのガイドライン

「エコ&スマートなくらし」を5つのサービスと9つのテーマで持続させていくスマートライフを実現

タウンデザイン・ガイドラインを設定

- まちをつくる時のガイドライン

- 環境創造のためのガイドライン

住宅、商業施設、物流施設、健康福祉教育施設など、まちの中に多様な機能を備えました。

全ての戸建住宅は「スマートHEMS」を備えています。非常時は「創蓄連携システム」により太陽光発電でつくった電力とエネファームが発電する電力と給湯を確保できます。

藤沢の光や風をまちのすみずみに届ける「パッシブ設計」を街路や街区に採用。また、太陽光を遮らない街区設計で、創・蓄・省エネ機器によるエネルギーマネジメントの効率を最大化しています。

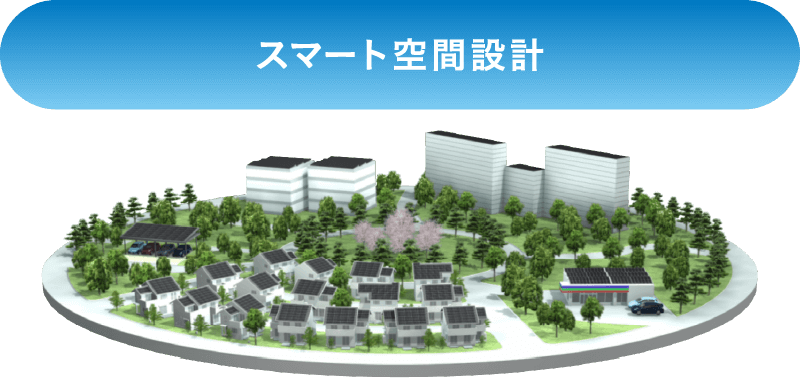

まち全体のエネルギーインフラは、災害時でも安定供給が可能になるように整備。電力線と通信回線は、全て地中化し、美しい街並みと災害への強さを実現しています。

都市ガスは耐震性の高い中圧導管で街の入口まで送られ、家庭用の圧力に変えて住宅まで送り届けています。また周囲の市街地から独立したガス導管網となっているため、もしもの時も可能な限り供給を続けられます。

公共用地を活用した「コミュニティソーラー」を設置。平常時は電力系統に電力を供給し、非常時は住人や周辺地域の非常用コンセントとして開放します。

先進的で持続可能な

“まちづくり具現化シナリオ”

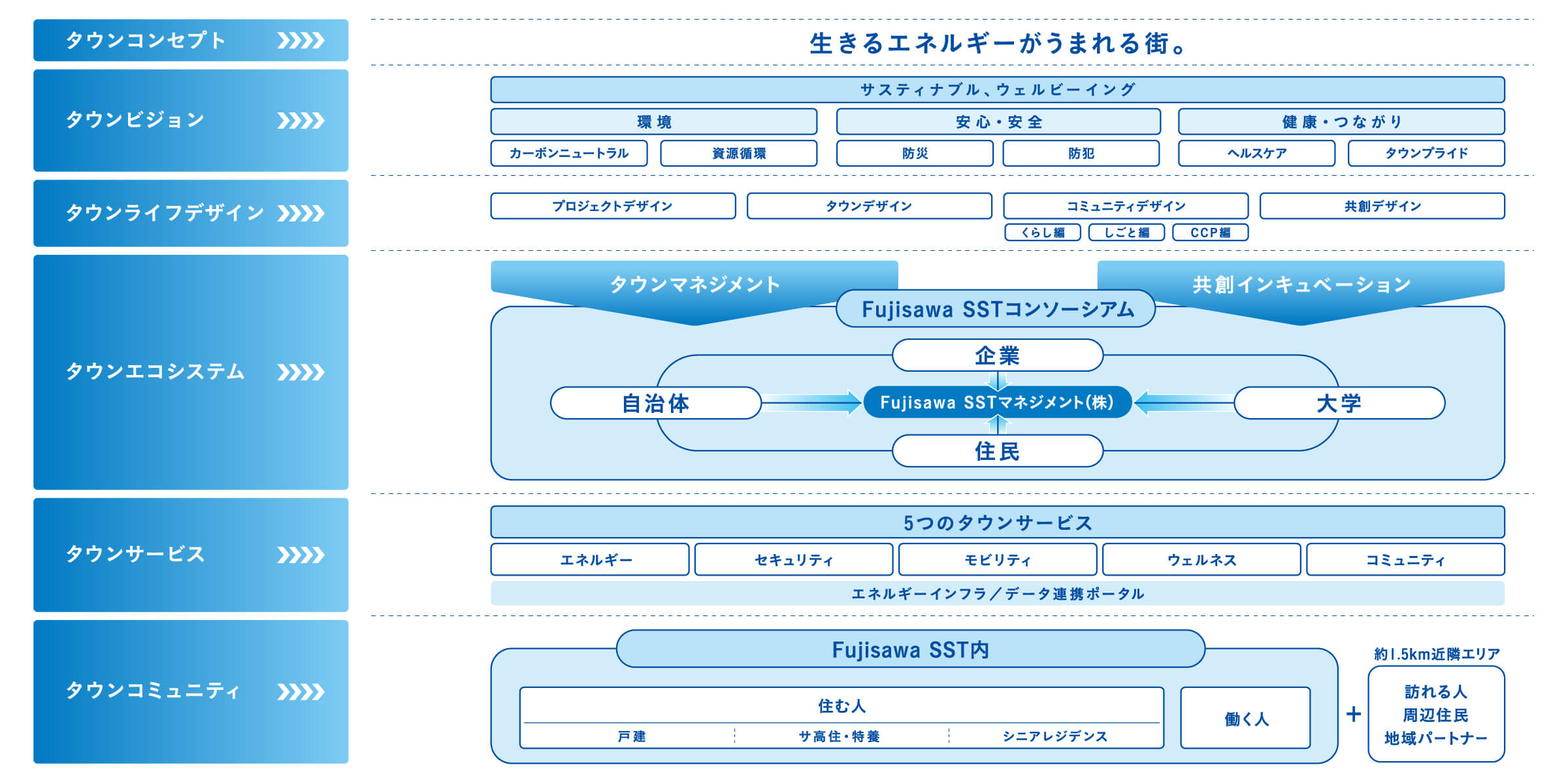

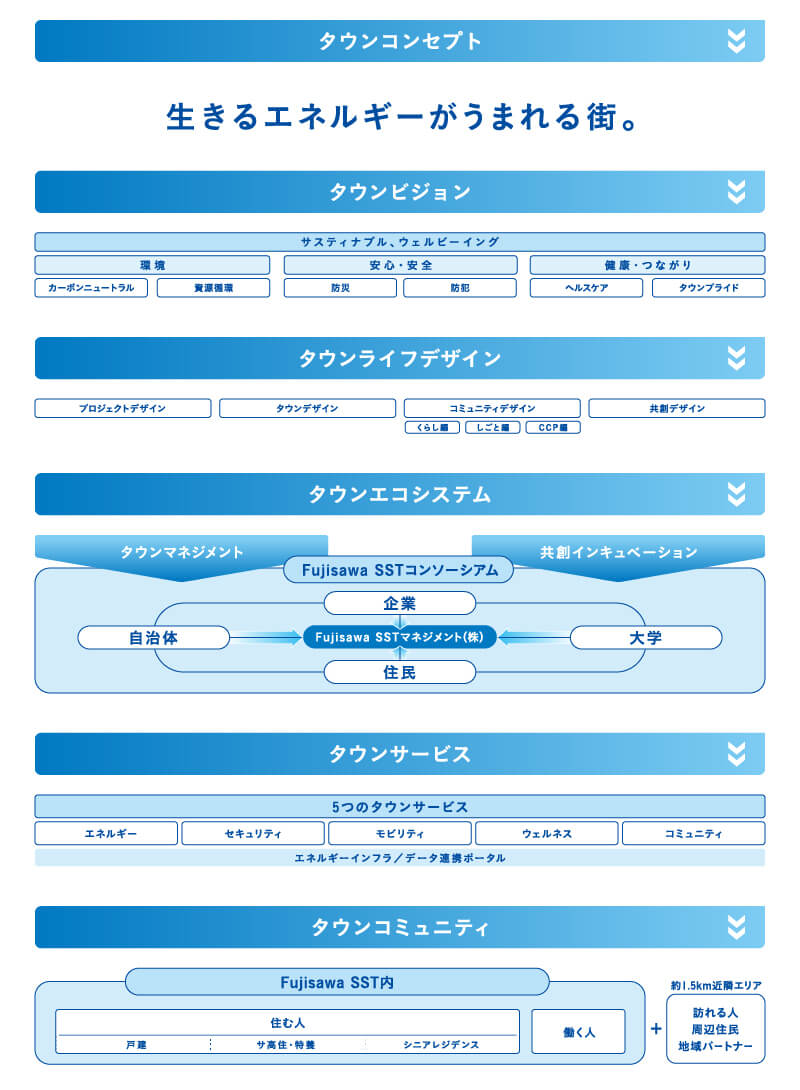

「Fujisawa SSTビジョンツリー」を次の10年を見据えてアップデート。

「Fujisawa SSTビジョンツリー」は、くらし起点の先端システムやサービスを取り入れ、

100年先も進化し続けるまちであり続けるための“まちづくり具現化シナリオ”です。

まちのサスティナブルな成長を目標で終わらせず、着実な実行につなげ、

世界的に類のない新たなスマートタウン像をつくりあげるためにそれは、なくてはならないもの。

さらに私たちは、まちが100年ビジョンの成長期に入ったこの機会に、

この「Fujisawa SSTビジョンツリー」を世の中の社会課題によりフィットする形へとアップデートを行いました。

アップデート・ポイント

- 新たな社会的テーマに応えるため、タウンビジョンに「資源循環」と「健康・つながり」を加えました。

- オープンな産官学民の共創体制を円滑に運営するために、タウンライフデザインに「共創デザイン」を加えました。

- まちの根幹を担う機能とシステムをさらに強化。Fujisawa SSTマネジメント株式会社(TMO)がまちづくりの運営主体となり、住人自治組織「Fujisawa SST コミッティ」と企業・自治体・大学などが連携する「Fujisawa SST コンソーシアム」を組成。

くらし起点のタウンマネジメントと共創インキュベーションを加速させます。 - タウンコミュニティをFujisawa SST 内から「近隣エリア約1.5km」に広げ、まちに住む人と働く人に「訪れる人・周辺住民・地域パートナー」を加えることで、サービス提供エリア拡大とインキュベーションフィールドとしての価値向上を図ります。

- 環境目標

- 2050年カーボンニュートラルを先取りして達成すべく推進

Fujisawa SSTでは、太陽光発電などを最大限活用して、自分たちで使うエネルギーは、できる限り自分たちの家でつくる(自産自消)、という考えのもと、戸建住宅や街の施設で消費される総エネルギーに対する再生可能エネルギーの割合(再エネ利用率)ではなく、戸建住宅や街の施設が自らうみ出した再生可能エネルギーのうち、自ら消費した割合(再エネ自家消費率)について目標を掲げています。

2014年のまちびらきから掲げてきた環境目標CO2排出量70%削減※2は達成。次の10年では、2020年度のまちの実績値からさらなる削減を目指します。

※1 2020年度のFujisawa SST実績値

※2 1990年比

再エネの「自家消費」へのシフトを、金融商品で推進していく。

Fujisawa SSTの戸建住宅は、これまで太陽光発電で電気を創り、蓄電池に溜めた後に使いきれない再エネはFIT(固定価格買取制度)で売電していました。まちびらきから10年が経ち、今後はFIT期間終了を契機に蓄電池に溜めた再エネの「自家消費」を賢く行っていく時代に変わります「自家消費」が当たり前になれば、“街全体が一つの発電所”のように進化します。私たちには、テクノロジー・ベースド・ファイナンスチームという技術の専門家集団がおりますので、このチームと連携しながら蓄電池などの機器の更新や導入に関わる新しいご融資やリースの仕組みを提供していき、Fujisawa SSTコンソーシアムに参画する唯一の金融機関として、くらしの進化のお役に立ちたいと考えています。

再生可能エネルギーを循環させる

新しい仕組みを周辺地域まで広げていく。

次の10年へ。Fujisawa SSTは、電力を循環させ、再生可能エネルギーを有効活用していく新しい仕組みの実現を目指します。戸建住宅に設置している太陽光発電で創った再エネ電気は蓄電池に溜めて自宅で必要な時に最大限使っていただく。そして、電力供給網の中で電気不足が起こった際には、蓄電池を分散型電源として送電。東京ガスでも行うデマンドレスポンスと言われるこの新しい仕組みにFujisawa SSTも参加することで、地域全体にも寄与できます。Fujisawa SSTで育った子どもたちは、幼い頃から太陽光発電で再エネを創り、循環させるくらしを知っています。将来、カーボンニュートラルを進めるアイデアを出す人材が、このまちから巣立ってくれることを期待しています。

- 安心・安全目標(CCP)

- 備蓄内容の充実化でアップデート

エネルギーは省エネ推進・蓄電拡大で3日間を維持しつつ、食料と飲料水は最大7日分の備蓄体制を整え、まちの安全・安心をアップデート。

トイレ・更衣室・入浴設備などウェルビーイング要素に鑑みた充実化を検討していきます。

人手不足が進む時代の安全・安心の姿を

Fujisawa SST から発信する。

高齢化や人口減少などによる人手不足によってマンパワーをかけた安全・安心の維持が難しくなる時代に、いかにして安全・安心のレベルアップを実現するかが使命と考えています。私たちが有するドローンやロボットを使用した新しいセキュリティシステム、さらにFujisawa SSTのパートナー企業が有するAI画像解析処理技術などを組み合わせ、将来的にはその場に人がいなくても、まちや近隣エリアを見守ることができる新時代のセキュリティの構築を目指します。また、サイバー空間のセキュリティも強化します。加えて、一段と備えが重要となる災害に対しても、住人の自助・共助の意識と備蓄体制を強化し、いざという時にも生きるエネルギーを守り続けていきます。

デジタルとリアルのシームレスな連携で防災・復旧を強化する。

新しい防災への備えと、実際に災害があった際にも復旧作業に貢献するものとして、デジタルツインを活用していきます。デジタルツイン上にFujisawa SSTと近隣エリアを仮想空間に再現し、人流や空間のデータと組み合わせて災害時の被害予測を行います。それをもとに避難計画や避難誘導の最適化に活用したり、混雑想定などの危険箇所を特定。また、デジタルツイン上では、リアルタイムのデータ共有を可能として、まちの中のAIカメラやドローンなどを活用して、災害情報を収集し、デジタルツインに組み込むことも想定しています。デジタルとリアルのシームレスな連携により、効率的な災害対応を実現したいと考えております。

- 健康・つながり目標

- 住人の幸福に直結するウェルネス・コミュニティ目標を新たに設定

2034年度までに2024年度比でFujisawa SST住人の「健康寿命1年延伸」を目標として設定。

住人それぞれの我がごと化・行動変容を促していきます。

健康寿命の算出:厚生労働科学研究「健康寿命算出プログラム」を参照

まちへの帰属意識・貢献実感が得られる取り組みへの参加率を表すまち独自の指標「まち親率」を設け、100%達成を目指します。

※コミュニティ醸成イベントに加え、美化活動や防災訓練、まちの課題解決を目指すタウンミーティングや実証実験など

コミュニティの力で、健康寿命を延ばしていく。

超高齢社会で生じる様々な社会課題に対する解決手段としてカギとされているのが健康寿命を延ばすことです。そのために重要なことに食事や運動がありますが、本当に必要な人ほど無関心だったり、仮に改善に取り組み始めたとしても続かなかったりします。その時に力になるのがコミュニティです。自分のペースでやっていくことも大切ですが、仲間と励まし合ったり、楽しみながら取り組むことで、健康につながる行動を継続することができます。我々は、Fujisawa SSTの中にウェルビーイングに関する研究を行うラボを設けました。リアルな拠点を通じて、住人、企業、自治体、大学などが一緒になって健康的にいきいきと暮らせるまちをつくっていきたいと考えています。

テクノロジーとコミュニティの「共進化」が、

ウェルビーイングを高めていく。

地域づくりで重要なことは、住人主導で“ワクワクする新しいこと”が次々と生まれる状況を創り出すことです。それを可能にするのは、テクノロジーを使ってコミュニティを進化させ、コミュニティの進化がテクノロジーの進化につながる「共進化」だと考えています。Fujisawa SSTでは、住人を中心として、企業、自治体、大学などの“外の者”が交じり合うことで、まちのポテンシャルが見い出され、先進的なテクノロジーを使った新しい事業・サービスが生まれています。Fujisawa SSTの実現していく成果が様々な街に広がり、日本全体のウェルビーイングを高めていくことを期待しています。

PROJECT OVERVIEW

プロジェクト概要 ー 全体目標・ガイドライン ー

コンセプトを実現するために数値目標とガイドラインを設定。

住人活動の活性化につなげます。

コンセプトを現実の街にするために「Fujisawa SST」は、街づくりの道しるべとなる数値目標と、それを実現するためのガイドラインを設定します。その上でタウンマネジメント会社をはじめとする街の仕組みや、5つのスマートサービスを構築。街にかかわる全ての人のエコでスマートな行動につなげていきます。

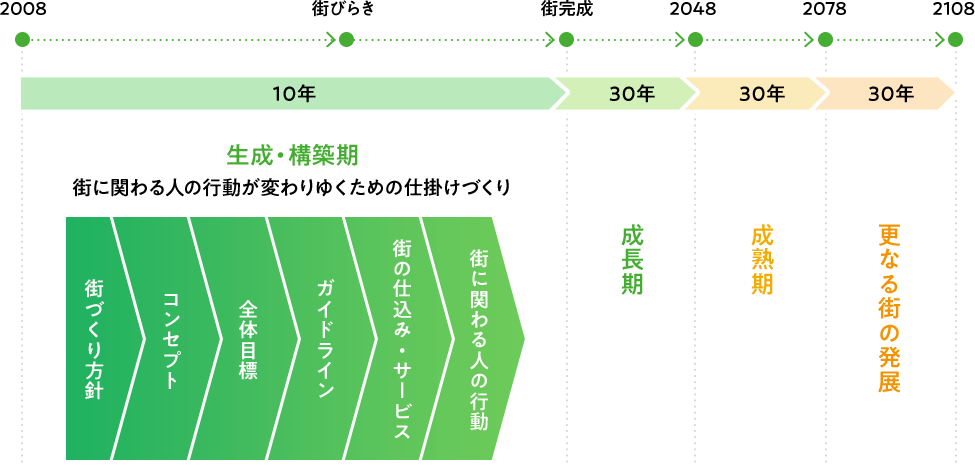

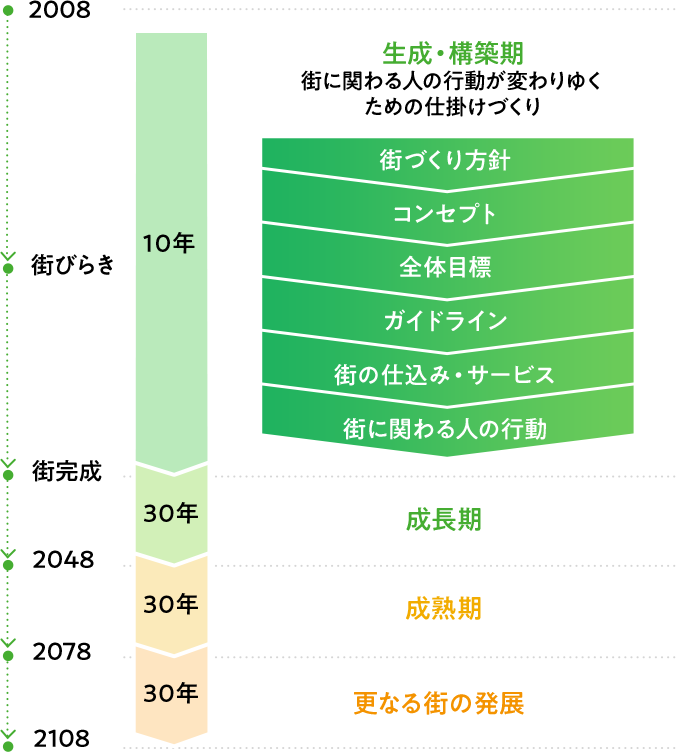

持続的な街の醸成・発展に向けた

『Fujisawa SST』の100年ビジョン

街の完成から30年の成長期を経て、30年間の成熟期、そして更なる発展を遂げる30年間へ。

『Fujisawa SST』は、家族3世代が豊かに暮らせる、100年ビジョンを掲げています。変えるもの。変えないもの。その両輪を持つことで、エコ&スマートなくらしがうまれ続けるサスティナブルなスマートタウンとして醸成・発展していきます。