Fujisawa SSTとは

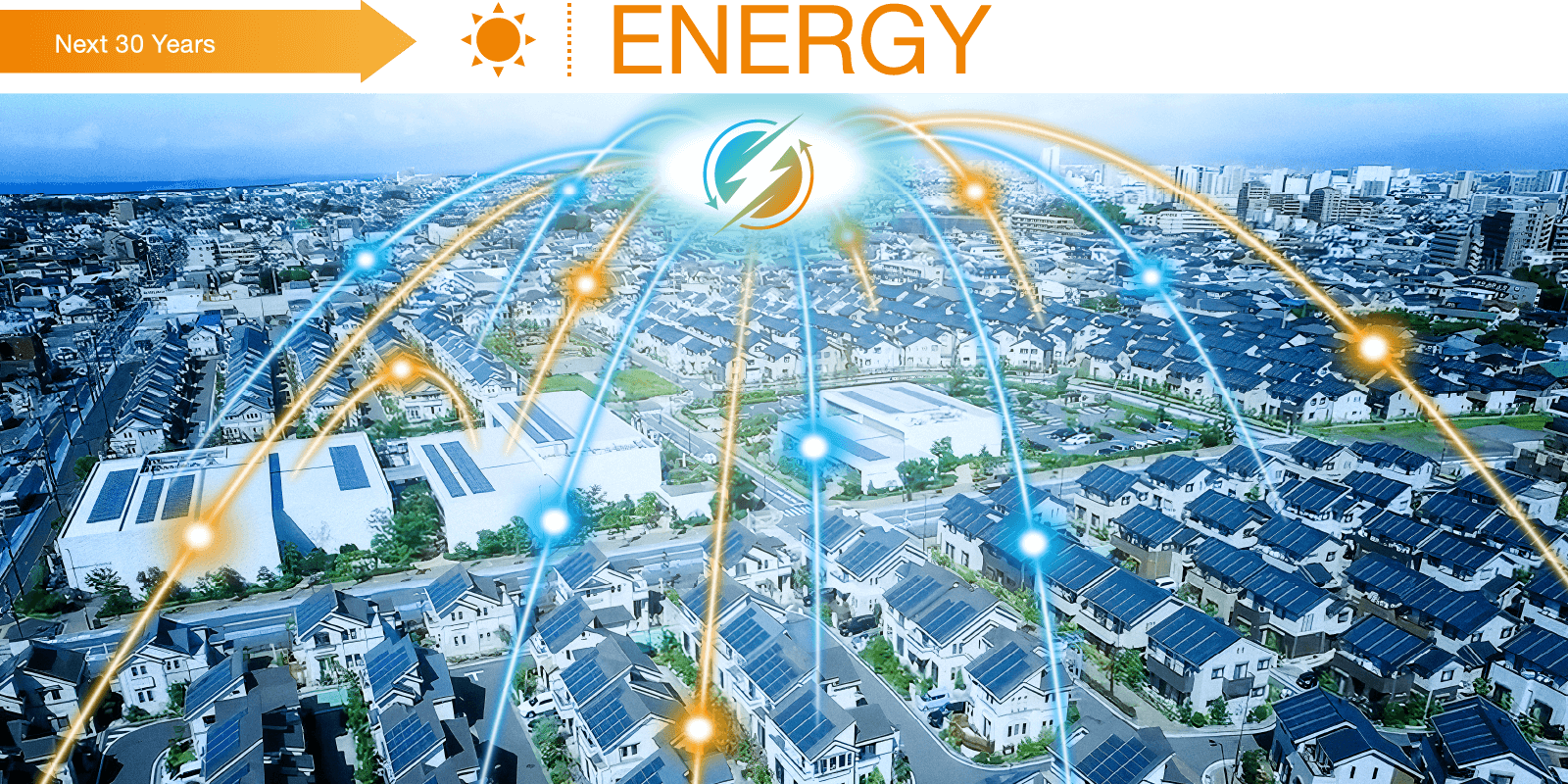

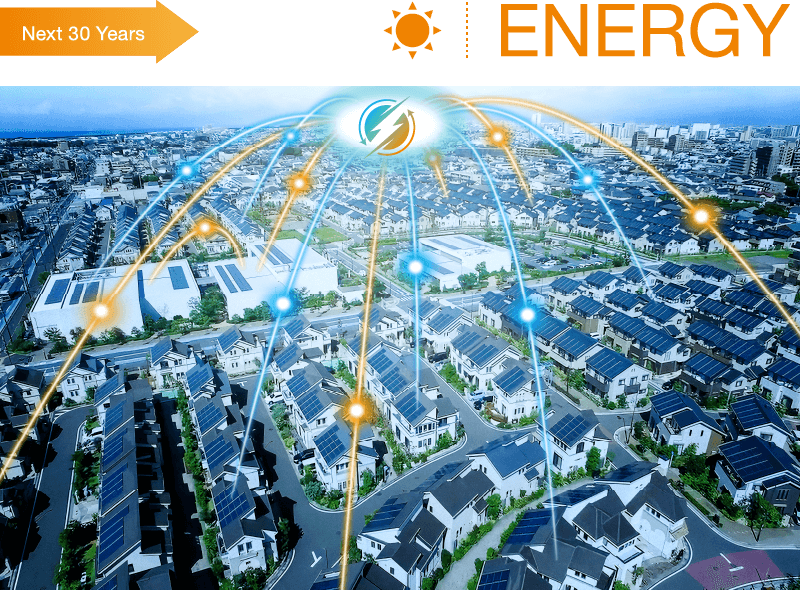

「自産自消」と「資源循環」次世代のエネルギーライフを住人と実現していく。

Fujisawa SSTの戸建住宅は、時代に先駆けて創蓄連携HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を導入。

そして新築から10年が経ち、くらし起点でハードをアップデートし、よりスマートにエネルギーや資源を使いこなしていく“2周目”に入りました。

Fujisawa SSTが、次の30年に向けてまち全体で実現していくエネルギーマネジメントと持続的な循環の姿が、今後のスマートシティ・タウン、ひいては社会のロールモデルとなっていくことでしょう。

まちの主な構成要素である戸建住宅で「再エネ自家消費を最大化」へ。

創蓄連携システムのアップデート

戸建住宅では新築から10年間、太陽光発電で創った再生可能エネルギー(再エネ)の余剰分をFIT(固定価格買取制度)で売電してきました。今後、FIT期間終了を契機に、蓄電池を活用しながら再エネを自家消費するくらしにシフトしていきます。創蓄システムの更新や自家消費最大化に向けたアップグレードに際しては、住人が購入する選択肢だけではなく、第三者所有モデル・リース等も視野に入れ、住人とサービス事業関係者双方のメリットにつながるスキーム導入検討を進めていきます。

エネルギー機器のバージョンアップ

環境目標を掲げるまちとして、エネルギーをかしこく使いこなすため、ガス・電気併用のW発電の住戸では、家庭でのエネルギー消費効率が上がる最新型「エネファーム」への交換を推奨。また、オール電化の住戸では、電気消費のピークをかしこくコントロールできる「おひさまエコキュート」への更新も推奨していきます。

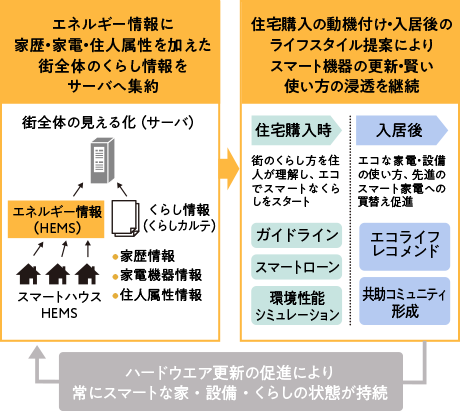

エネルギーデータ活用で“使いこなす化”へ

戸建住宅の創蓄連携HEMSを介して収集したエネルギー使用データでまちの環境目標の達成状況を見える化するだけでなく、世帯人数などの情報を紐づけながら分析することで、居住パターンに対する最適な設備機器スペックなどのモデルを先行して導き出すことも可能に。これは、エネルギーを使いこなすソリューションとして、他の街にも拡げられるのではないかと考えます。

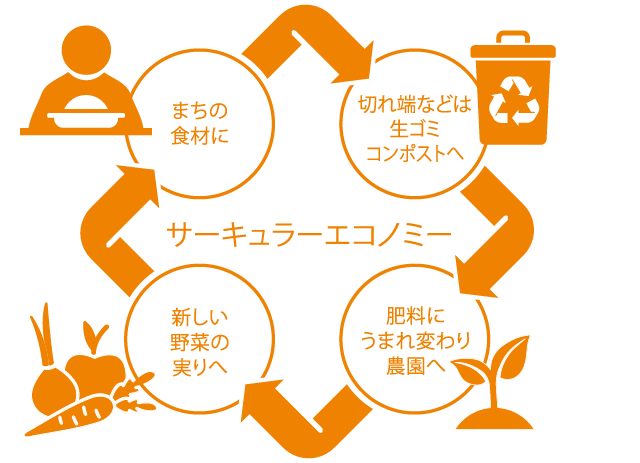

居住世帯の「マテリアルフロー」や施設の「カーボンフットプリント」を通して、まち全体で資源循環型のライフスタイルを育てていきます。

可能な限り新しい資源の利用を抑え、資源を循環させることを前提とした資源循環型ライフスタイルヘの転換を目指してFujisawaSSTは具体的なアクションを起こしています。「Fujisawa SST サーキュラータウンプロジェクト」を掲げ、日本初となる戸建居住世帯におけるマテリアルフロー分析のプロトタイプを作成し、“まちに入ってくる資源、まちから出ていく資源”などを把握。そこから取り組むべき課題を抽出し、より良いライフスタイルに向かうためのまちのサービスとして導入することで、住人やまちに関わる事業者が資源循環を自分たちごと化していく。ひとりひとりのくらしにとってポジティブなアクションをまち全体で継続していくFujisawa SSTの活動と成果は、サーキュラーシティの指標の先行事例にもなると考えています。

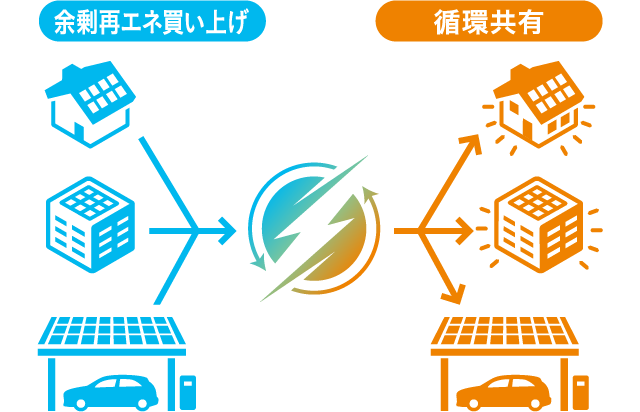

まち全体での再エネ循環を目指して。

自家消費しながらも戸建住宅で生じる余剰な再エネをまとめ、まちの施設も含めて需要と供給のバランスを調整し、常に安定してリーズナブルな再エネを使えるまちへ。再エネを循環・共有する仕組みを構築することで、まち全体のレジリエンス向上にもつなげます。将来的にはFujisawa SST内だけではなく、近隣地域や市内への展開も視野に入れて、持続性のある「都市型新電力スキーム(地域循環モデル)」を形にすることを考えています。

まちで自産自消する再エネを拡充するため、公共スペースを積極的に活用する挑戦を進めます。

都市計画道路の遊休地など、公有地に太陽光発電設備を設置し、創った再エネを隣接するまちの施設で活用することを検討しています。ステークホルダーと共に、他地域へも応用可能な事例として、脱炭素のまちづくりに取り組みます。

TOWN SERVICES

タウンサービス ー エネルギー ー

藤沢の光と風を街まるごと活かす街。

災害に強く環境負荷が少ない再生可能エネルギーを、くらしを動かすエネルギーの主役へ。

東日本大震災以降、エネルギーのパラダイムシフトを望む声が大きくなっています。

太陽光発電などを最大限活用して、自分たちで使うエネルギーは、できる限り自分たちの家でつくる。

自産自消という新しいキーワードのもと『Fujisawa SST』は人々のくらしを次代まで考えぬいたエネルギーサービスを提供します。タウン内に生まれる戸建住宅は約600世帯。そのすべての家で、太陽光発電システム、蓄電池ユニットを装備。

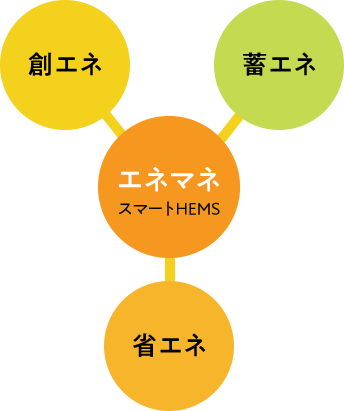

さらに、家庭内のエネルギーを賢くマネジメントする「スマートHEMS」で、エネルギーを自産自消するエネルギーライフへと進んでいきます。

この『Fujisawa SST』から、再生可能なエネルギーを最大限かつ安定して活用するエコ&スマートなくらしが一斉にはじまるのです。

『Fujisawa SST』が目指しているのは、自産自消を徹底的に追求した最新のスマートハウスが集まり、エネルギー効率を最大限に高めた「自立共生型のエネルギーマネジメント」のサスティナブル・スマートタウン。

電力環境の変化、ライフスタイルの変化にもスムーズに対応し、来たるべき未来のエネルギーライフを迎えます。

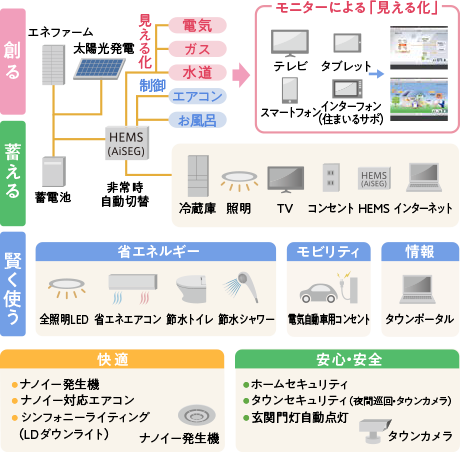

- 『Fujisawa SST』の戸建住宅は、太陽光電池と蓄電池をはじめ、

様々な機器とつながる「スマートHEMS」を備えた家です。 -

『Fujisawa SST』は、全ての戸建住宅で太陽光発電システムと蓄電池を備えています。

さらに、家庭が使用する電力をマネジメントする「スマートHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)」を備えています。

藤沢の太陽からうまれた電気をくらしに活かしながら、家全体のエネルギー使用を最適にコントロールする、快適&エコな住宅です。オール電化タイプと燃料電池タイプをご用意し、くらしに合わせたエネルギーニーズに対応します。自分たちで使うエネルギーは、自分たちの家でつくり、無駄なく賢く活かす。「自立共生型のエネルギーマネジメント」を実現します。

- 太陽光発電システム、蓄電池、エネファームを連携させることで、

節電から売電まで賢くマネジメント -

戸建住宅には、最新の「創蓄連携システム」も導入します。

これにより、太陽光発電システムや蓄電池と、家庭用燃料電池「エネファーム」が連携。

家でつくったそれぞれの電気を上手に使い分け、余剰電力を売電にまわすこともできます。

また将来的には、そんなエネルギー的に自立した“個”が共生し、街の各施設の「BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)」とも連携。

その“群”が、やがては街全体の「CEMS(地域エネルギーマネジメントシステム)」とつながり、“面”へと価値を広げた「自立共生型のエネルギーマネジメント」も視野にいれています。

これらのシステムを活用すれば、街と住人が一体となって節電に取り組む次世代のエネルギーライフにも対応することができます。

- 藤沢の光や風を街のすみずみに届ける

「パッシブ設計」を、街路や街区に取り入れ、エコで快適なくらしを実現。 -

藤沢の風、光、水、熱などの心地よい自然の力をムリなく取り入れる「パッシブ設計」。

このエネルギー負担が少なく快適性の高い考え方は、日本の茅葺き屋根などに見られる、古くからの人間の知恵が集積されたものです。

『Fujisawa SST』では、この発想のもと、湘南の海からの風が心地よく吹き抜けるように、「風の通り道」に沿った街路樹やガーデンパスを設計。住戸の間隔を約1.6m以上あけるタウンデザイン・ガイドラインを設けることで、太陽の光を遮らない街区設計も実現します。

これにより太陽のエネルギーがベースとなった、創・蓄・省エネ機器による“アクティブ”なエネルギーマネジメントの効率を最大化。アクティブとパッシブが互いの性能を高めあうことで、快適でエコなくらしを実現します。

- 家や施設の電力使用量を“見える化”するだけでなく、

生活の変化に合わせたエネルギーのアドバイスサービスも実施。 -

『Fujisawa SST』では、「スマートHEMS」や「BEMS」によって、太陽光発電でつくった電気や家電が使用した電気など、家はもちろん、街の全ての施設の電気を“見える化”します。

さらに、家族構成や電気の使用状況などの情報をもとに、エネルギーに関するアドバイスを行うサービスも実施。

電気の使いすぎを抑えられたり、売電にも役立ったり、環境と家計にやさしいサポートを行っていきます。

もしもの時も、希望のあかりを灯す街。

東日本大震災を経験した私たちは、電力の重要性を身をもって実感しました。『生きるエネルギー』の源になる電力は、たとえ非常時でも絶対に止めてはいけない。それは、これからうまれる街のテーマであり使命でもある。『Fujisawa SST』は、そう考えました。この街は、非常時もあかりが灯る家で生活を営むことができます。携帯電話やタブレットなどの情報ライフラインや、電気自動車(EV)、電動アシスト自転車といった移動手段の電力が確保され、復旧までの活力源になります。『Fujisawa SST』は、非常時も人々に希望のあかりを灯します。

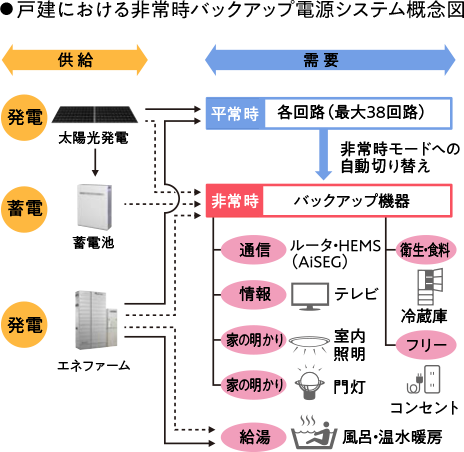

- 非常時に、電気と給湯を確保。

エネファームも活用できる「創蓄連携システム」。 -

『Fujisawa SST』の戸建住宅には、太陽光発電システムと蓄電池だけでなく、エネファームも制御できる「創蓄連携システム」を導入します。

これにより、停電時も太陽光でつくった電力とエネファームが発電する電力の両方を活用できるので、より安定した電力供給が可能に。もちろん、給湯も利用できるようになります。

その他にも、エネルギーマネジメントによって、あらかじめ設定しておいた照明、冷蔵庫、テレビなどの必要最低限の設備機器に電力を配分し続けるなど、非常時もエネルギーを絶やさない生活を実現します。

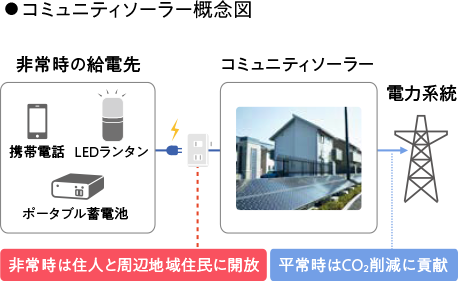

- 分散型の再生可能エネルギーシステム

「コミュニティソーラー」など、街全体にハード面の備えを構築。 -

街の南側には、公共用地を活用した「コミュニティソーラー」を設置します。

平常時は電力系統に電力を供給し、地域全体の低炭素化に貢献。非常時は、住人はもちろん周辺地域の人々の非常用コンセントとして開放します。

太陽光発電を備えたこのコンパクトにユニット化されたシステムは、ユニットごとに簡単に移動できるので、将来的には分散型の再生可能エネルギーとして多方面での活躍が期待されています。

また、セントラルパークにある集会所「コミッティセンター」には、太陽光発電システムや蓄電池を整備。さらに、電線の地中化や耐震性に優れた中圧ガス導管を使用するなど、街全体で災害に強い街づくりを進めています。

- 非常時に街の備えを最大限活用するために、

日常から住人の意識を高めるソフト面のサポート体制も整備。 -

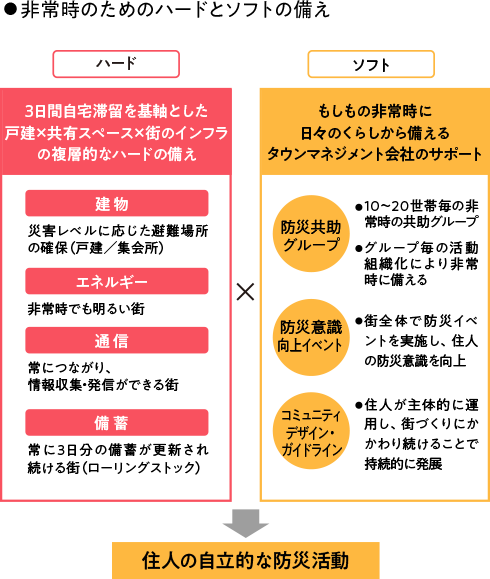

ハード面の備えを非常時も有効的に活用するため、日々のくらしから住人の意識を醸成する取り組みを実施していきます。

10~20世帯ごとに一つの共助グループをつくり、タウンマネジメント会社が企画する季節のイベントや防災イベントに参加。

交流を深めながら結束力や連携力を高め、非常時の活動につなげます。

また、非常時のハード面の備えを、持続的に維持、発展させていくために、タウンマネジメント会社が住戸や街のエネルギー関連機器の管理をサポート。買い替え時期をアドバイスしたり、定期的にメンテナンスを行うなど、きめ細やかなバックアップ体制を整えています。