Fujisawa SSTとは

0歳から100歳以上の「生きる力」を伸ばす仕組みが実装されていく。

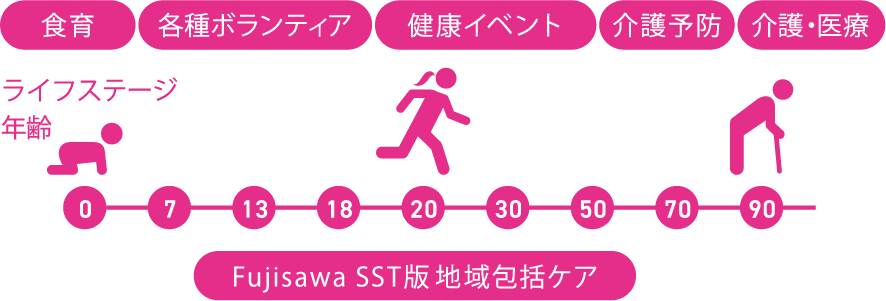

Fujisawa SSTは、全世代を対象にした独自の地域包括ケアを構築します。

人生100年時代の本格到来に応えるべく、若いうちからの健康行動の習慣化、住むだけで健康づくりができる環境整備、リカレント・リスキリングによる生涯学習などを推進し、将来の予測が困難な時代に、たくましく「生きる力」を伸ばすまちを実現します。

多様な事業者が連携することで、あらゆるライフステージを支えるFujisawa SST版 地域包括ケアを実現。

Fujisawa SST版 地域包括ケアは、介護が必要になった高齢者だけではなく、0歳から100歳以上の全ての世代を対象としています。一般的な地域包括ケアで必要とされる医師・薬剤師・介護土・看護師の連携に加えて、商業施設事業者・物流事業者・警備事業者・メーカーなどの事業者まで連携を広げることで全ての世代のライフステージに必要なサービスをシームレスに提供していくことができます。今後は、個人に合ったサービスがレコメンド・提供され続けることを目指します。

各世代へ、健康寿命を延ばすプログラムの提供。

健康なファミリー世代に向けたサービス・コンテンツ

フィットネス事業者を中心とする生活・健康領域のサービスコンテンツを活用し、働き世代の健康関心度の向上、健康増進、未病対策を行います。

AIを活用した高齢者リハビリテーションプログラム

骨折や病気などで一時的に体力が落ちてしまった高齢者に対して、バイタルデータなどをもとにAIがリハビリテーション計画を策定。自宅や高齢者施設にいながら要介護から自立へ戻していくサービスの実用化を目指します。

自治体と連携した「運動・社会参加」企画

未病対策に重要な3要素「食・運動・社会参加」のうち、特に「運動・社会参加」に関する新たな企画の実証フィールドとして連携予定。子どもから要介護シニアまで住人同士のコミュニティづくりを進めていきます。

脳の健康チェックと予防・改善

先進技術により認知機能の低下を早期に検知し、様々な事業者の連携による予防・改善プログラムの提供を通じて、人生100年時代の心ゆたかなくらしを叶えていきます。

子どもから高齢者まで、生きる力を育む様々な「学び」を提供します。

このまちにはいたるところに学びの場があります。子どもや中高生には、STEAM教育系コンテンツや起業家との交流によって、一般的な学びはもちろん、テクノロジーの理解、プレゼンスキル、問題解決能力、交渉力などを高めていきます。大人や高齢者などには、学び直しを楽しみつつ、生涯現役に向けた様々なライフスキルを向上していきます。

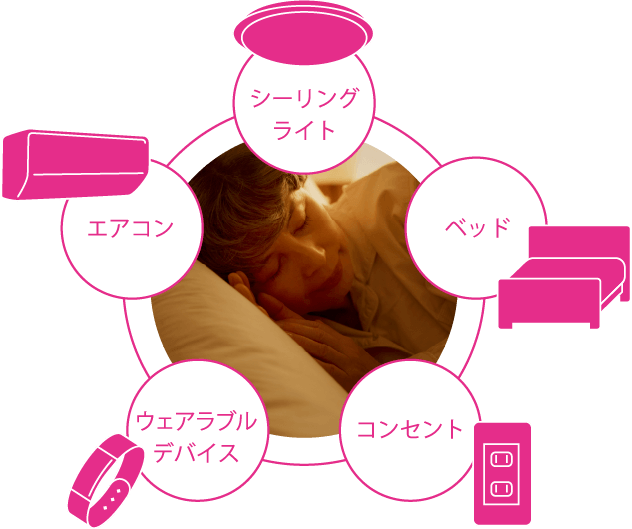

AIoTを活用した質の高い介護サービスと介護の業務効率化を実現します。

ウェルネススクエアをマザーとして、半径約2km範囲内の高齢者施設や独居高齢者住宅を対象にAIoTを活用した遠隔見守りを実施。緊急時には駆けつけサービスまで行います。介護の質を高めながら介護スタッフの負担は軽減する、革新的な介護サービスをAIoTで実現していきます。

TOWN SERVICES

タウンサービス ー ウェルネス ー

街にかかわる全ての人が、ふれあいながら健やかになる街。[ウェルネス スクエア]

子どもから高齢者まで、全ての住人が健やかに自分らしくくらしていける街とは、どんな街だろう。

少子高齢化など、多くの課題が進行する中、『Fujisawa SST』は“つながり”こそが、その答えになるのではないかと考えました。

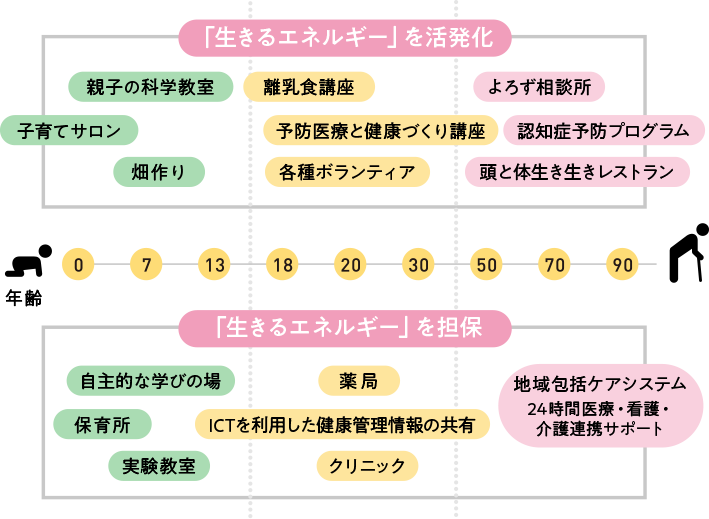

街には、特別養護老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、薬局、訪問介護サービス、各種クリニック、保育所、学童保育、学習塾などが一体となった「ウェルネス スクエア」をつくります。

そこでは、それぞれのサービスが分野の垣根を越えてシームレスにつながり、住人ひとりひとりに最適なサービスをスムーズに提供。

また、ここに集まる人同士が自然につながり、交流を育める仕組みも用意します。高齢者が子どもたちに知識と技術を教え、子どもたちが高齢者を元気にする。そんな光景が、当たり前のように広がる空間づくりを目指していきます。

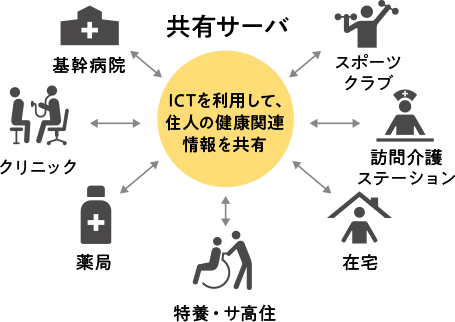

医療、看護、介護、薬局が連携し、シームレスなサービスを提供する

「地域包括ケアシステム」を導入。

例えば、医療と介護はこれまで別の分野として切り離されて考えられてきました。入院を経て自宅に戻った患者が、距離的な問題や情報不足などにより本来必要な在宅ケアを受けられない。そういった事例をなくすには、住人のニーズに合わせて適切なサービスを切れ目なく提供できる「地域包括ケアシステム」の構築が不可欠です。

国が推進するこのシステムをいち早く取り入れる『Fujisawa SST』では、医療、看護、介護、薬局が担当分野の枠を越えて連携。

住人の健康情報や治療情報などをICT(Information and Communication Technology)を活用して、必要な時に必要なサービスの提供を検討していきます。

健康増進のための様々なイベントを企画・開催。

ICTや健康データなどを活用する総務省をはじめとする行政の指針に基づき、健康な人が健康を維持していくためのイベントを企画・開催し、専業主婦など健康診断を受ける機会が少ない方にも貢献します。

- 「生きる力」のベースとなる“自分で考える力”を育む、保育所、学習塾、学童保育。

-

保育所は、待機児童問題を解消するためだけにつくるのではありません。子どもたちが個性を伸ばし、自分で考える力を身につけられる場としても広く活用します。

また子どもの「学びたい」「知りたい」に応える学習塾や学童保育も用意。保育所と連携し、「生きる力」の基礎を育む学習支援サービスを展開します。

もちろん日々の健康面も「ウェルネス スクエア」がサポートします。

- 図書コーナーや実験コーナーも用意。住人同士のあたたかなふれあいがうまれる空間へ。

-

「ウェルネス スクエア」には、人々が自由に利用できる交流スペースを設けます。図書コーナーには、絵本や図鑑など好奇心を刺激する本が並び、実験コーナーには子どもから大人まで楽しめる実験キットを用意します。

そこでは、夏休みの自由研究で訪れた子どもに、診察を待つ高齢者がやさしくアドバイスをしていたり。ふらっと立ち寄って、はじめて出会う住人と世間話に花を咲かせたり。

あたたかなふれあいに満ちた空間が、この街の日常を彩ります。

- 住人の「学びたい」「伝えたい」に住人が応え、耳を傾ける。

街のみんなが主役になる交流を展開。 -

「親子の科学教室」や「離乳食講座」「よろず相談所」など、『生きるエネルギー』を活性化する多彩な機会を数多く設けます。

また、街から「場」を提供するだけでなく、住人が主体となって「場」を企画することができる仕組みも構築します。

例えば、住人が趣味を活かして開く「ウクレレ教室」や、英語を習いたい人が留学経験のある住人を招く「英会話教室」など。

住人自身が、交流をうみだしながら、知識と視野を広げていく。

そんな新しいスタイルの生涯学習を体験できるのも、『Fujisawa SST』の特長です。